1サビが終わって2番に入ります。

基本的に譜面には「2番」という概念はありません。

ではセクションとしてはどうなるかというと、2回目のセクションにそれぞれ「'」を付けるか、アルファベットをどんどん付け足していくかのどちらかです。

2回目のAセクションなら□の中にA'とするか、サビがCだったのでその次のDとするか。

必ずこうしないといけないという法則はありません。

楽曲によって適切な記載を吟味しましょう。

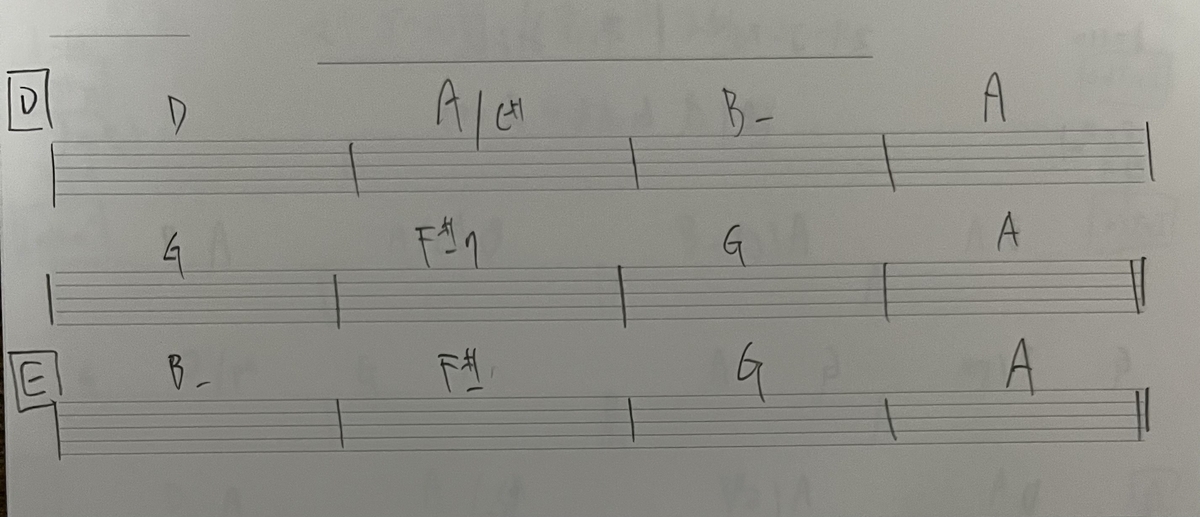

ここでは「'」を使わずアルファベットを進めていきます。するとこうなります。

2回目のAメロBメロですね。

ここで別の可能性を考えてみましょう。

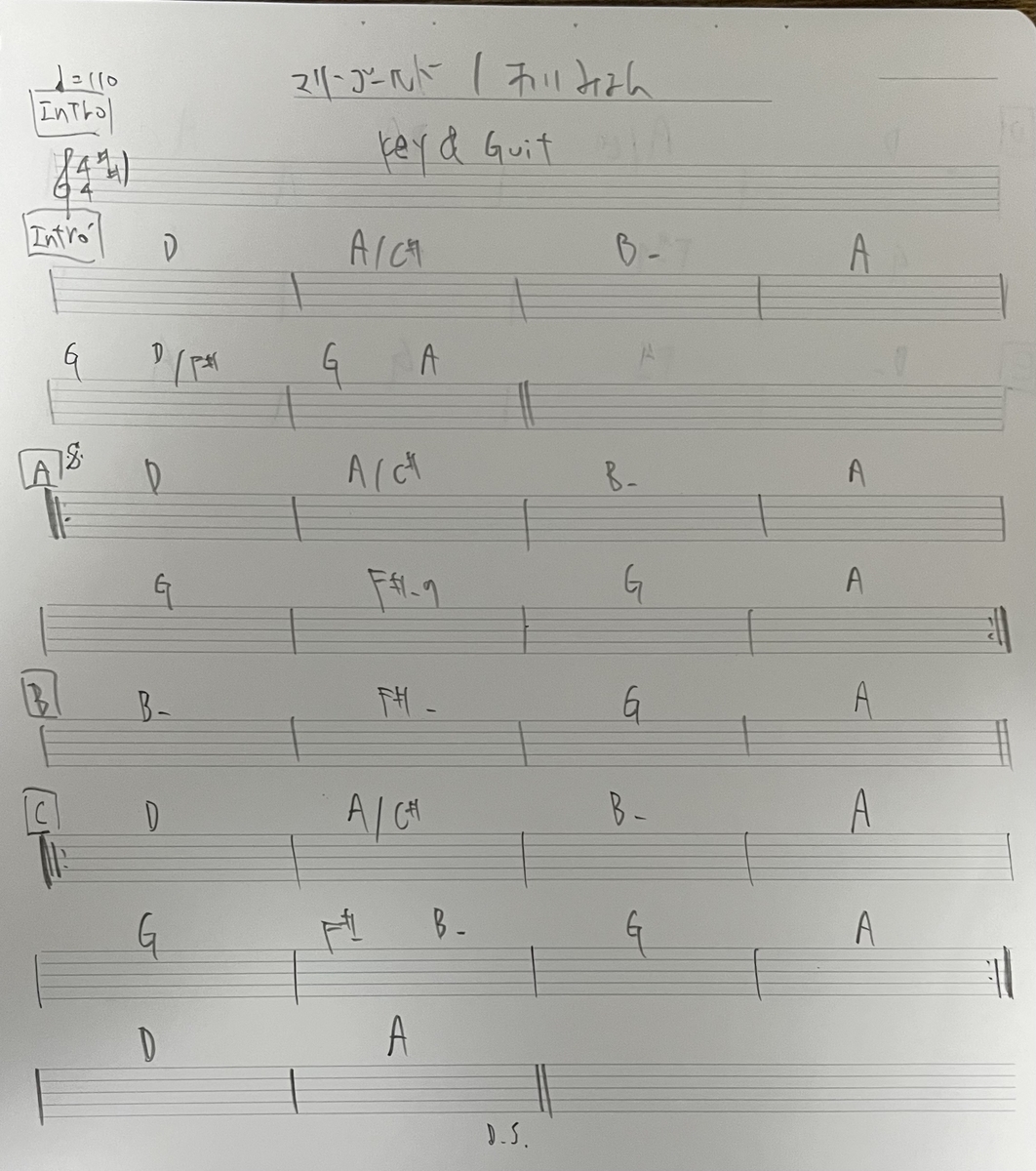

このD、Eセクションは1回目のA、Bセクションと同じなので、繰り返し記号の「ダル・セーニョ」を使ってAセクションに飛ばすこともできます。

「ダル・セーニョ」とは、「D.S.」という表記からこちらの「セーニョマーク」まで戻るという指示です。

実際に譜面に書いてみましょう。

これでCセクションの最後にある「D.S.」からAセクションに書かれたセーニョマークに戻るという指示になります。

しかしここで問題が発生します。

2番はAセクションを8小節だけ演奏してBセクションに向かいます。

しかしAセクションには既にこの繰り返しマークがあるので、

これを打ち消して8小節でBに進んで欲しいという指示が必要となります。

そういった指示はできなくもないのですが、譜面がややこしくなってしまいます。

そこで今回は2番をCセクションの後に改めて書くという方法を採りました。

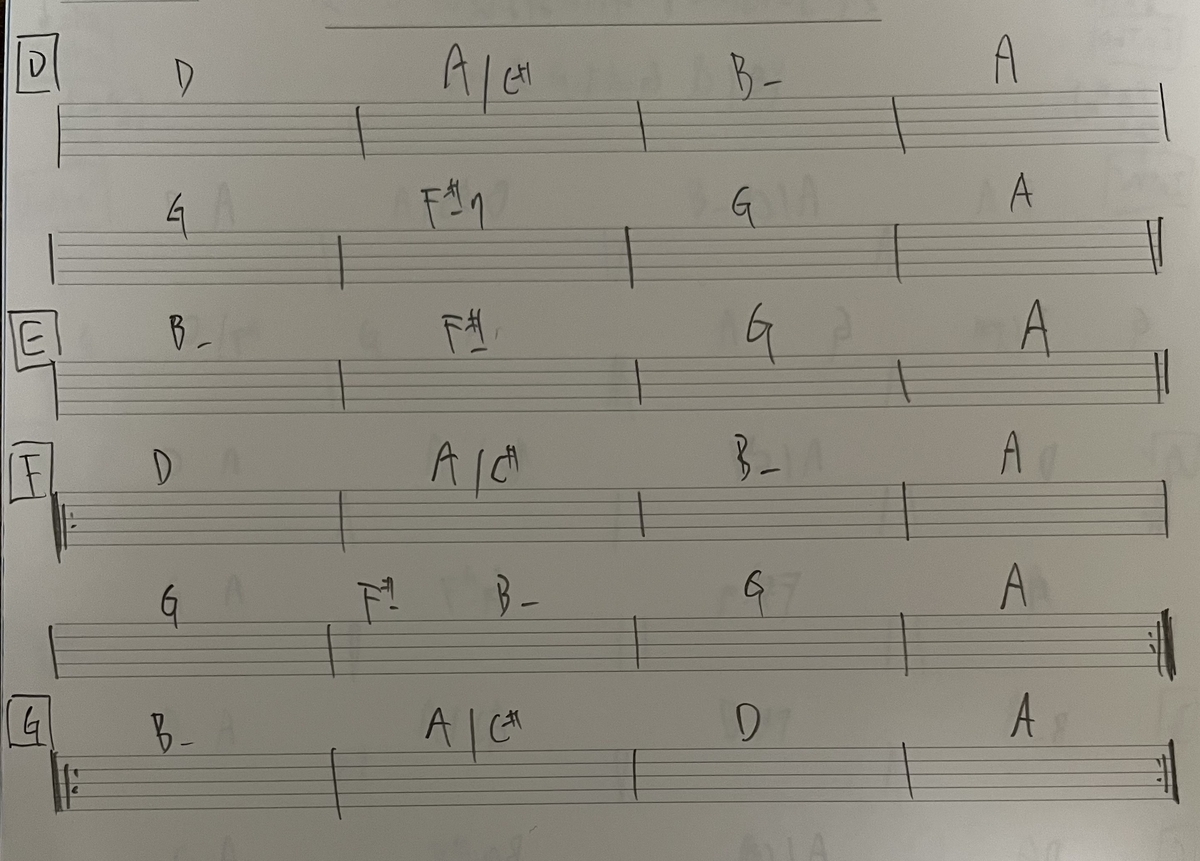

サビ2(Fセクション)もダル・セーニョせずにそのまま書きます。

繰り返し記号が使えるので8小節で済むし、ここでD.S.で飛ばしても、次のGセクションでまた今度は別の記号(コーダ)を使って飛ばさないといけなくなるので、それならそのまま書いた方が読みやすくなります。

FセクションとGセクションはそれぞれ2回繰り返すので、繰り返し記号を挿入します。